本文

杉戸宿まち歩き【1】

杉戸宿の導入編

杉戸町には、日本橋から日光までを結ぶ「旧日光街道」が町の中心を抜けています。そして江戸時代には、「杉戸宿」という宿場町が存在していました。2016 年に杉戸宿が誕生してちょうど400 年。それをきっかけに当時のルーツを調べて「杉戸宿まち歩きガイドブック」にまとめました。歴史愛好家はもちろん、町のことを知らない方でも古き良き面影を楽しめる一冊となっています。まち歩きのお供としてぜひご活用ください。

(※ここでは本ブックから一部転載して紹介しています。)

巻頭「時の流れに」北村 薫氏

杉戸の町に生まれ育ち、暮らして来ました。我々の通った杉戸小学校は、今の中央公民館(※)のところにありました。その頃は、講堂で映画会がありました。全校生徒が床に座り、白黒の映画を観たのです。騒ぐ者はいませんでした。お行儀がよかった̶というより、それだけ動く映像に魅力があったのです。まだテレビがなかったからです。昔はお菓子類も少なかった。だから、初めて飲んだコーヒー牛乳が、あっと驚くほどおいしかった。

サイダーなど、ひと夏に一回、本当に暑い日にだけ飲めるものでした。

現代は、面白いもの、おいしいものが身の回りに溢れています。かえって、それが「ある」ことの喜びから、どんどん遠ざかっている気もします。

さて、遠ざかる時間を空間の中に残しているもののあることを、この『杉戸宿 まち歩きブック』が教えてくれます。

わたしたちは、小学校の社会科見学で、本陣に行きました。駕籠をみた記憶があります。国語の教師をしていた父に連れられ、芭蕉の句碑を見に行ったこともありました。

『奥羽一覧道中膝栗毛』が出てくるのにも驚きます。「こんな本があるのだ」と教えられました。幕末の作です。

十返舎一九が「この世をばどりゃお暇にせん香の煙りとともに灰左様なら」と洒落た言葉を残して逝ったのが天保二年。幕末にはいない。いない人に書けるわけがない。どういうマジックによるのかといえば、序文で一九のことを「先師」といっている通り、名前を継いだ弟子の作なのですね。こんなところにも、時の流れを感じます。この作で、杉戸の「釘屋」について教えられると、それが繁盛していた頃、「我々の曾祖父あたりは何をしていたのかなぁ」と思わせられます。

杉戸を舞台にした歴史散歩の友として、先生として、まことに嬉しくありがたい一冊です。

2015(平成27) 年3 月寄稿

(※) 中央公民館……2021(令和3) 年12 月閉館

profile:北村 薫( きたむら・かおる)

杉戸町出身の直木賞作家、杉戸町名誉町民

早稲田大学第一文学部卒。在学中よりミステリー評論などを手掛け、卒業後は高校の国語教師を務めながら『空飛ぶ馬』で作家デビュー。

平成21 年、『鷺と雪』で第141 回直木賞を受賞。彩の国学術文化功労賞を受賞し、杉戸町名誉町民にも認定された。 作中にはしばしば幼少期の想い出と共に杉戸町の情景が記され、多くの町民からも共感を得ている。

そもそも「宿場」とは…?

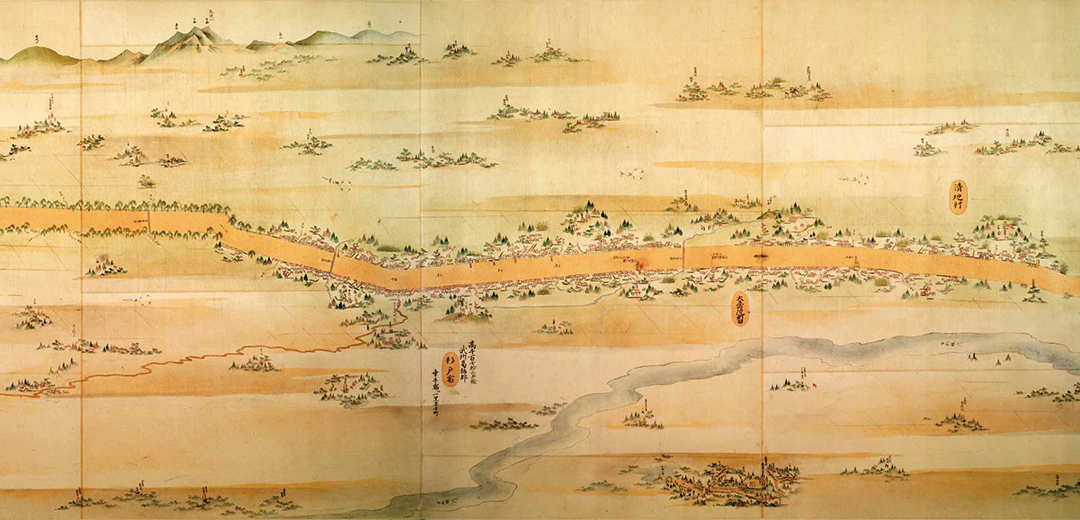

杉戸宿は、江戸幕府が1616(元和2)年に日光街道に設置したといわれる宿場です。日本橋から日光へと向かう間、21 ある宿場の第5 番目にあたります。

「宿場」は、旅人を泊めたり、休ませる宿のある場所を思い浮かばさせますが、それだけではありません。宿場の最も重要な役割は、「人馬の継ぎ立て」です。人馬によって隣の宿場から運ばれてきた荷物を、次の宿場へ運ぶことを言います。そのために宿場には、「問屋場」という施設が置かれ、そこで一切の継ぎ立て業務を行いました。杉戸宿で常備が義務づけられた運搬をする人足と馬の数は、25 人と25 疋とされました。利用者が多くその人馬が足りない場合には、近隣の村々が補う助郷というものもありました。

【写真】日光道中分間延絵図「杉戸宿」【(独)東京国立博物館蔵】

また、宿屋には大名のような有力者が泊まる「本陣」と、その機能を補充する「脇本陣」、一般庶民も泊まる「旅籠屋」がありました。

さらに宿場では、町場の出入り口がクランク状に曲がっている場合が多くあります。城下町にもみられるこの町並みは、枡型と呼ばれています。敵の動きを妨げる効果があるといわれ、江戸防衛が意識されていたようです。日光街道の宿場では、北からの脅威が想定されていたのか、北側にそれが多く見られます。

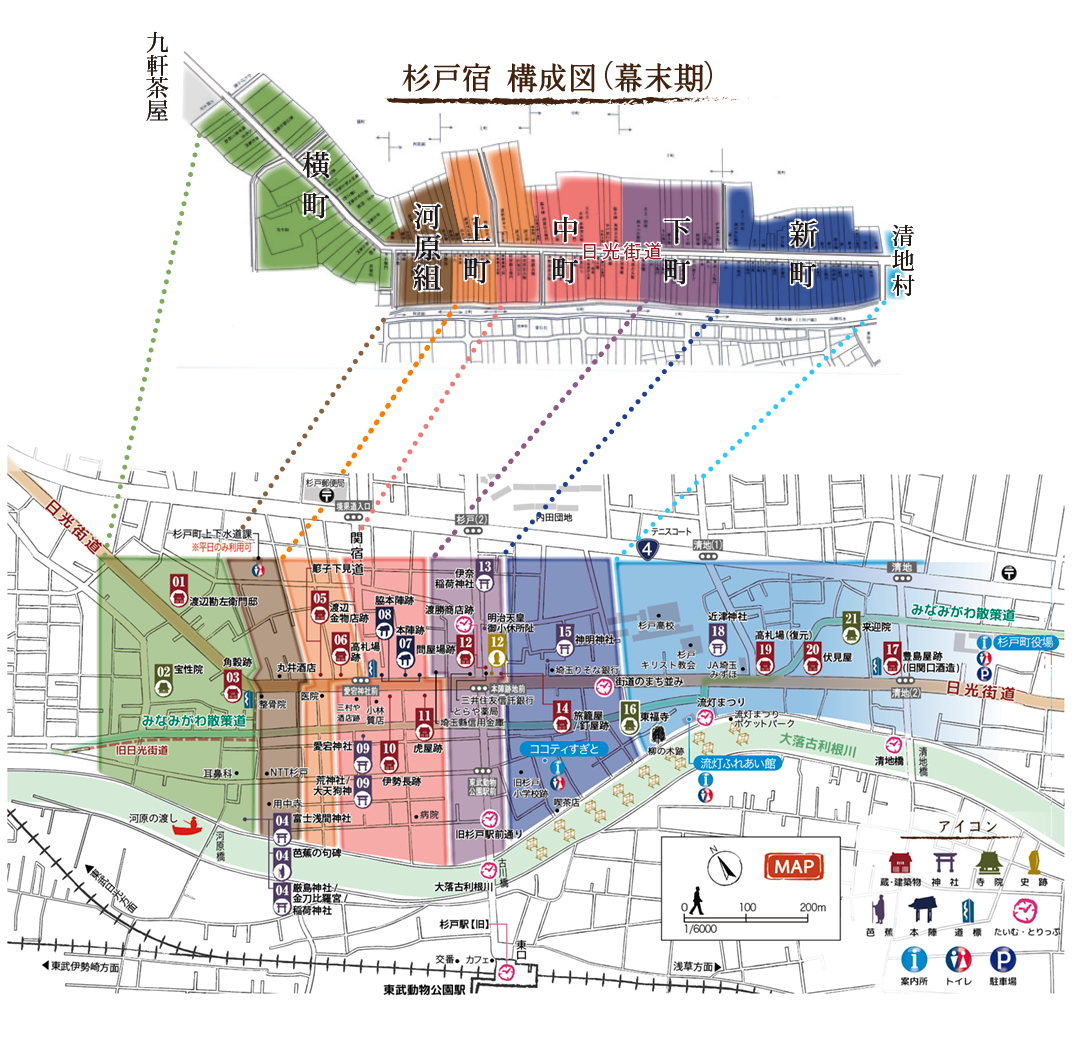

杉戸宿の宿場構成図

江戸時代の幕末期、日光街道沿いに置かれた杉戸宿は下の構成図のようになっていました。現在の位置に照らし合わせることで、所どころ当時の面影を見つけることができます。

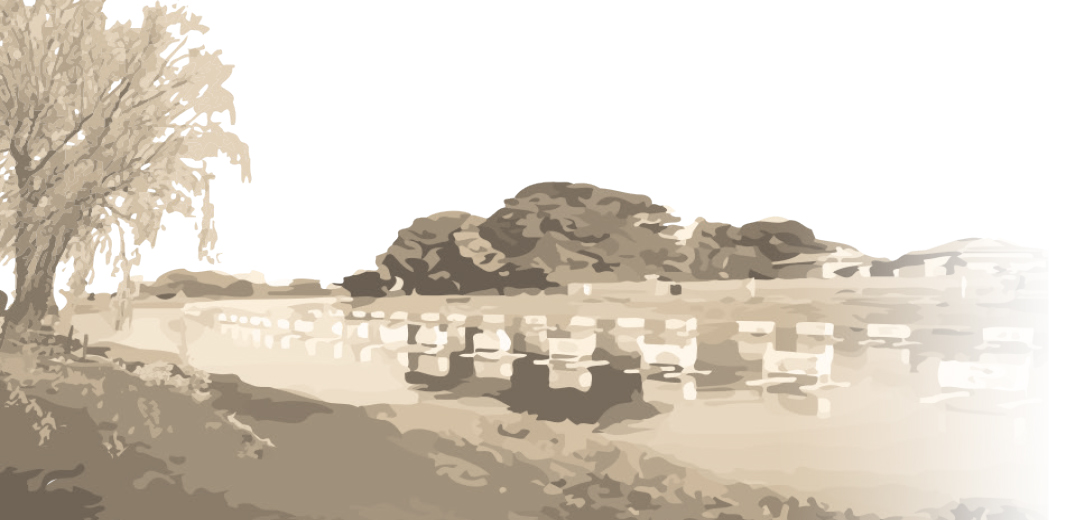

広重画の浮世絵

歌川広重(うたがわ・ひろしげ)作といわれる日光街道の全ての宿場を描いた浮世絵があります。それに「杉戸」も描かれています。構図は、杉戸宿東側の入り口にある清地村の「弁天池」が中心になっています。

「弁天池」は、1830(文政13)年4 月に杉戸宿へ泊まった、江戸後期の蘭学者・画家の渡辺崋山(わたなべ・かざん)も、絵にしています。

ふたりの高名な絵師が、絵に残したいと感じさせた杉戸/弁天池の景観は、さぞ清らかで印象深いものだったでしょう。

【写真】 広重画の浮世絵 (「埼玉県立・歴史と民俗の博物館」蔵)

※詳しくご覧になりたい方はこちらからPDF データをダウンロードいただけます。

※本ポケットブックは、杉戸町観光案内所、杉戸町観光協会、杉戸町役場産業振興課の窓口等にて配布しております。

※数に限りがございますので、配布はお一人様1 冊までとさせていただきます。ご了承ください。