本文

杉戸宿まち歩き【2】

江戸の風情を残す北の玄関口

「横町」「河原組」編

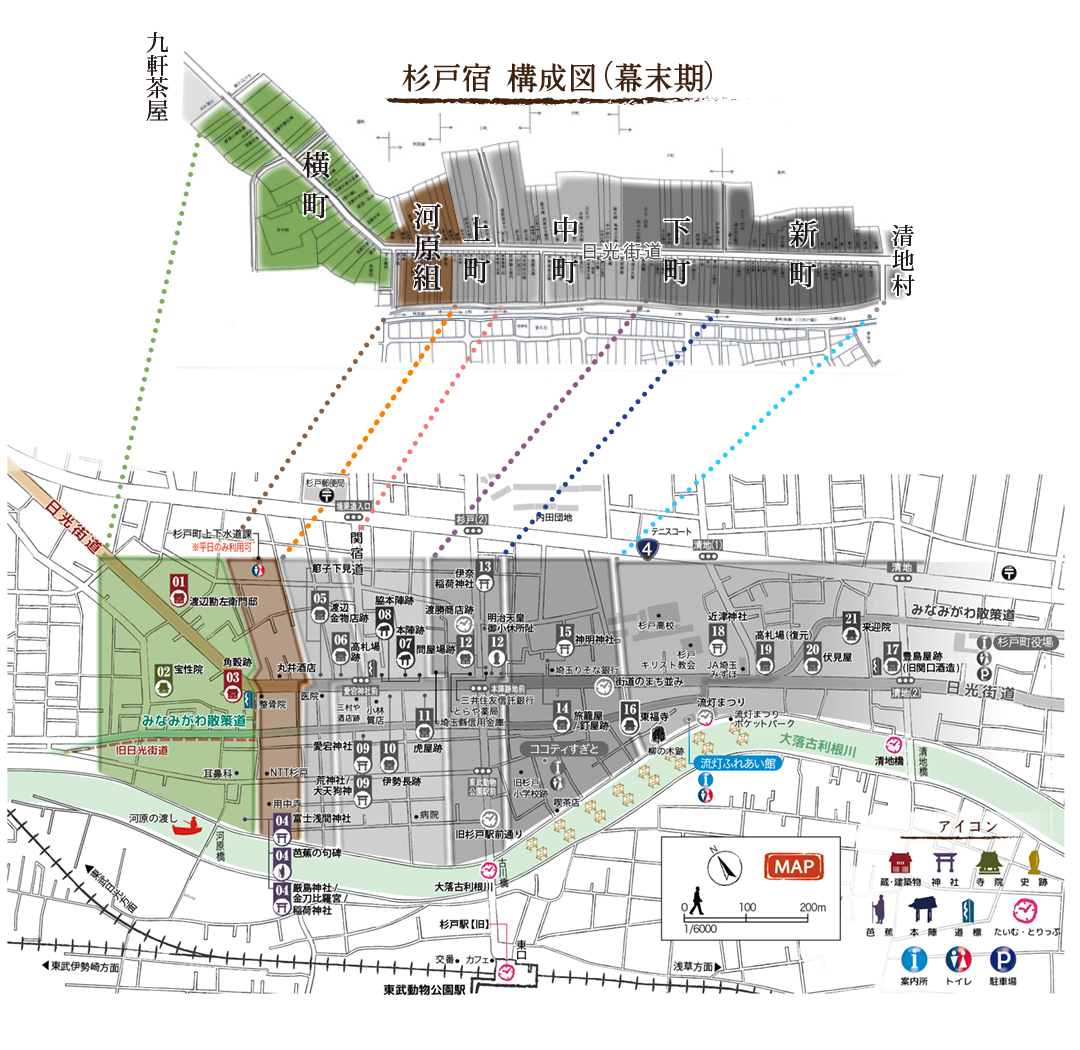

1616 年の江戸時代に存在した杉戸宿は、下の図のような構成で成り立っていました。ここでは「横町」と「河原組」の現代の様子をご紹介します。

杉戸宿の構成について詳しく知りたい方は、「(1)杉戸宿の導入編:宿場の構成図」または「杉戸宿まち歩きブック」をご覧ください。

「横町(よこまち)」

渡辺勘左衛門(わたなべ・かんざえもん) 邸

渡辺勘左衛門家(現在九代目)は、杉戸の旧家として一目置かれている存在です。1722( 享保7) 年杉戸宿に移り住んで以来、多数の農地を集積し、小作人を多く抱えるとともに、江戸中期以降は、質屋業を営み、杉戸宿及び近郊の住民へ金銭等の貸し付けを行ってきました。

(※1874[ 明治7] 年頃の「第六区御用留」に質屋を営んでいたと記載されている)

渡辺氏は、「埼玉公論第六号」にある1896( 明治29) 年の大地主名簿で、県内297 人、町域14 人のうちの1 人として紹介されています。

功績のひとつには、1900( 明治33) 年の杉戸銀行の設立があげられます。(現:埼玉りそな銀行杉戸支店に位置)また、杉戸尋常小学校、杉戸高等小学校設立の際には多額の支援を行うとともに、1923( 大正12) 年の杉戸農業学校設立時にも、耕地1 町8 反余を寄贈するなど杉戸の教育界にも大きな貢献をしてきました。

この間、1876( 明治9) 年には、五代目勘左衛門が第六区杉戸宿副戸長に就任し、その後杉戸消防組組頭を歴任。1929( 昭和4) 年には、六代目が第10 代杉戸町町長、1933( 昭和8) 年には、七代目が第12 代同町長を務めました。同氏は、数代に渡って町の発展に尽力した人物として、人々から賞されています。

【写真】1900(明治33)年に設立された杉戸銀行。現在の埼玉りそな銀行の前身。

【渡辺勘左衛門 邸】

※個人宅であり、敷地内と史料は一般公開をしておりません

宝性院(ほうしょういん)

宝性院は、杉戸宿とともに長く、暮らしの礎となってきた「まちの寺院」です。法事や法要の他、戸籍の把握や寺子屋教育、旅籠屋の代わりなど重要な役割を多数担ってきました。

お寺は、1560(永禄3)年に、幸手城主一色氏が安産と子供の成長を願い、不動堂を建て安産不動明王を安置したことから始まったといわれています。

1857(安政4)年には成田山と菅谷山の不動明王を勧請し、あわせて3 体がお堂に祀られています。

1616(元和2)年建立の伽藍には本尊・大日如来が祀られています。

境内には建造物や装飾物などが存在感を示し、徳川幕府の高家職を務めていた武田信玄の子孫の武田信之の書いた扁額、足利氏所縁の紋章やお堂を守る獅子の彫刻などがあります。特に石造りの馬頭観音は日光街道で一番大きく、十分な見ごたえを感じます。

また明治期には、郡役所や小学校(杉戸学校)が置かれたこともあります。

【 杉戸山宝性院不動寺 】

所在地:杉戸町杉戸1-5-6 / TEL:0480-32-0342

角穀( かどこく) 跡/ 小島定右衛門( こじま・さだえもん) 邸

宿場の特徴のひとつでもある町端の「枡型(ますがた)」。その道沿いに堂々たる風格を見せる古民家が「角穀」です。母屋と蔵が並ぶ優美さは、道行く人の心にひときわ刻み込まれてきたことでしょう。

かつて敷地内には、表の蔵( 袖蔵) に続きさらなる他の蔵3 つが連なり、敷地を囲む外塀にも収納空間があったといいます。屋内では、大木を使った梁や柱が木材の美しさを際立たせています。また、母屋2 階から見はらす街道のほぼ全景には、ここからでしか味わえない爽快さが感じられます。

創業は2 代目小島定右衛門によるそうです。屋号は枡形の通りの「角」にある「米穀問屋」を意味しています。日本橋蛎殻町や門前仲町といった場所の4 つの商店と情報を共有し、相場の変動にあわせた米取引を行いました。米の輸送する際には、近くを流れる古利根川を利用していたそうです。角穀は、杉戸宿の面影を今に伝える貴重な建物です。

【 角穀跡/ 小島定右衛門 邸 】

※個人宅であり、敷地内と史料は一般公開をしておりません

「河原組(かわらぐみ)」

富士浅間神社( ふじせんげんじんじゃ)

富士浅間神社の大きな塚は訪問者の目を引きます。富士山本宮浅間大社の分霊が祀られています。住民からは「浅間様」の呼び名で親しまれています。

富士講の人びとは、連れだって実際に富士山を登ったり、身近にある塚を富士山と見立ててお参りしたりすることで、信仰を深めていました。

ちなみにどの富士塚からも、かつては富士山が見えたそうです。

当地の神社では、毎年7 月1 日に「初山参り」がとりおこなわれます。塚の上で、1 年以内に生まれた新生児が額に朱印を授かります。無病息災と健やかな成長を願う伝統の行事です。

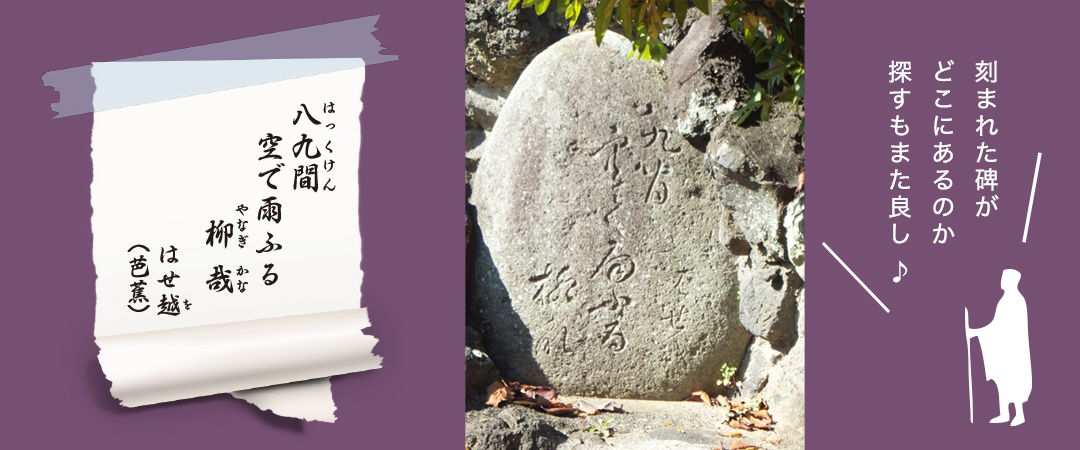

芭蕉の句碑( ばしょうのくひ)

富士浅間神社の塚のふもとには大きな自然石が埋め込まれています。表面には俳諧と俳号、( 右に掲載した松尾芭蕉の一句) が刻まれています。『続猿蓑』に載る連句の、発句です。

ちなみに、俳諧とは「 俳諧の連歌」の略で、身近な言葉を自由に使い、複数人で長句(5・7・5)と短句(7・7)を即興で作り、聞かせ合うものをいいます。

芭蕉と杉戸宿の結びつきは残念ながらわからず、碑を建てることになったいきさつは知る由もありません。ただし、いまに遺る俳額や句集には、当時活躍した杉戸の俳人の名が散見されることから、人びとが盛んに俳諧に興じていたことだけは間違いありません。

厳島神社( いつくしまじんじゃ)/ 金刀比羅宮( ことひらぐう)/

稲荷神社( いなりじんじゃ)

江戸時代、このあたりは古利根川舟運の荷揚げ場であり、茶屋や料理屋が軒を並べる活気のあるところでした。

厳島神社には弁財天像が奉安され、「弁天様」と親しまれています。当社は女人守護、技芸上達の神として、働く女性からの信仰を集めています。

弁天様のお使いは蛇であるとされ、願かけが叶うと、陶製の蛇や卵が奉納されます。

金刀比羅宮には水上安全、稲荷神社には商売繁盛としての信仰があります。

【写真:左】「厳島神社」弁天様が女衆を護る

【写真:中】「稲荷神」商売繁盛を願う/狛犬の胸元にはかわいいハート型が!

【写真:右】「金刀比羅宮」水上安全を祈願/扉の見事な彫刻も必見!

【 富士浅間神社/芭蕉の句碑/厳島神社/金刀比羅宮/稲荷神社 】

所在地:杉戸町杉戸4-10

河原組プラス+

■丸井酒店(まるいさけてん)

丸井酒店は、河原町にある酒小売店・立ち呑みバーです。

創業者の内山氏は越後から酒造を目的として杉戸に移住をしてきました。それ以降江戸期から昭和初期まで酒造りを続けました。現在は、現代風な店とおもむきある蔵が奥に建ち、歴史の移り変わりを感じさせられます。

【写真:左】店舗の奥に移設し、今も大切に利用されている蔵

【写真:右】現在の丸井酒店外観

【 丸井酒店・立ち呑みCLUB HOUSE 】

所在地:杉戸町杉戸1-4-8 / TEL:0480-32-0223

※お店以外に敷地内への立ち入りは出来ません

※詳しくご覧になりたい方はこちらからPDF データをダウンロードいただけます。

※本ポケットブックは、杉戸町観光案内所、杉戸町観光協会、杉戸町役場産業振興課の窓口等にて配布しております。

※数に限りがございますので、配布はお一人様1 冊までとさせていただきます。ご了承ください。