本文

杉戸宿まち歩き【6】

上杉戸から移り新たな彩りを加えた町場

「新町」編

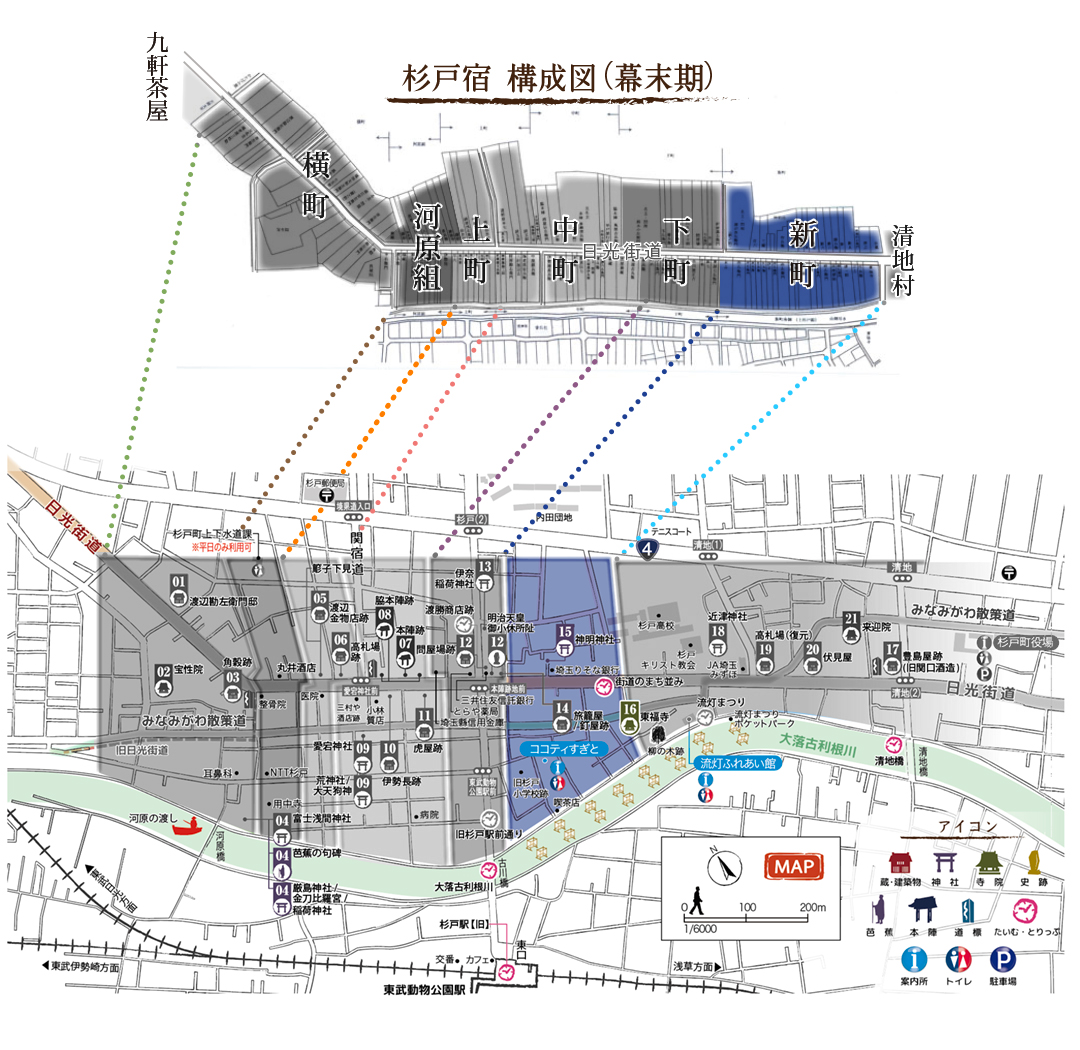

1616 年の江戸時代に存在した杉戸宿は、下の図のような構成で成り立っていました。ここでは「新町」の現代の様子をご紹介します。

杉戸宿の構成について詳しく知りたい方は、「杉戸宿まち歩き【1】:宿場の構成図」または「杉戸宿まち歩きブック」をご覧ください。

神明神社(しんめいじんじゃ)

神明神社は杉戸宿新町の鎮守で、「神明様」として親しまれています。

毎年7 月の八坂祭りは「天王様」と呼ばれ、夏まつりで賑わいます。境内には神輿を納める神輿庫があります。

石造りの常夜灯が2 台ありましたが、現在は土台石のみが残っています。土台石の側面には寄進した氏子の名が彫られています。齋藤作兵衛、渡辺長左衛門のように、寄進者には苗字の表記もみられます。江戸時代の庶民は一般に苗字帯刀は禁止されていました。しかし、実際には苗字を名乗った者がいたことがわかります。

『風土記稿』には、神明神社については「神明院持ち」とあります。社号「神明神社」と院号「神明院」、祭神「大日孁貴命」と本尊「胎蔵界大日」(神仏習合では両者は同一視されている)との関連を考えると、寺院である神明院が別当寺となり、神明神社を管理していたと推測できます。なお、神明院は神社に隣接していましたが、明治の初めに廃寺となっています。

【写真・上段】神明神社の全景

【写真・下段】左:苗字を名乗る寄進者がずらり /中:神輿庫。天王様に疫病退散を祈願 /右:境内には、白山大権現・天満宮・稲荷神社

【 神明神社 】

所在地:杉戸町杉戸2-12-26

埼玉りそな銀行裏手

東福寺(とうふくじ)

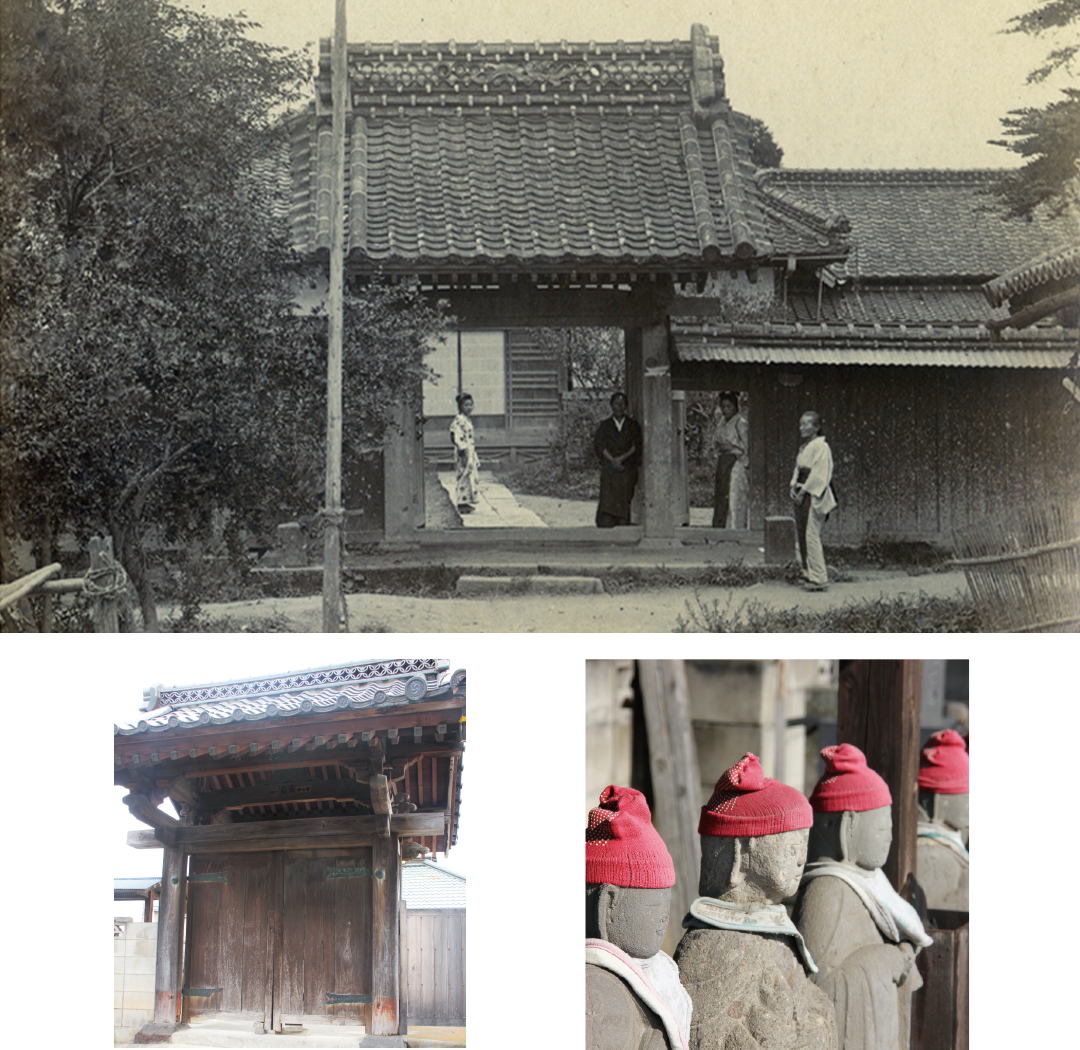

東福寺は新町にある寺院です。お寺の参道は、かつての杉戸宿と清地村の境となっています。

伝承では、もとは杉戸西域の上杉戸にあったとされています。1461(寛正2)年と1554(天文22)年には火災を被り、その都度の一色氏による本堂と諸堂の再建があったと伝えられています。現在地には、1615(元和元)年に移ったといわれています。

ただし、『風土記稿』によれば、1623(元和9)年に僧栄慎が草創し、1814(文化11)年僧祐教の系譜が相続したといわれてもいます。

なお、寺院には本尊・不動明王の他、両祖大師と五大明王、阿弥陀如来が祀られています。

また、明治期の自由民権運動では、杉戸も運動拠点のひとつだったことから、東福寺でも演説会があり、盛会だったそうです。1889(明治22)年から施行された市制及町村制で、町役場が東福寺に置かれていたこともありました。

【写真】上段:時代を感じさせる当時の寺院の景観

【写真】下段・左:現代の山門の様子/右:柔和なお顔からほほえみが伝わる境内の地蔵菩薩

【 香取山東福寺】

所在地:杉戸町清地1-9-3

たいむ・とりっぷ

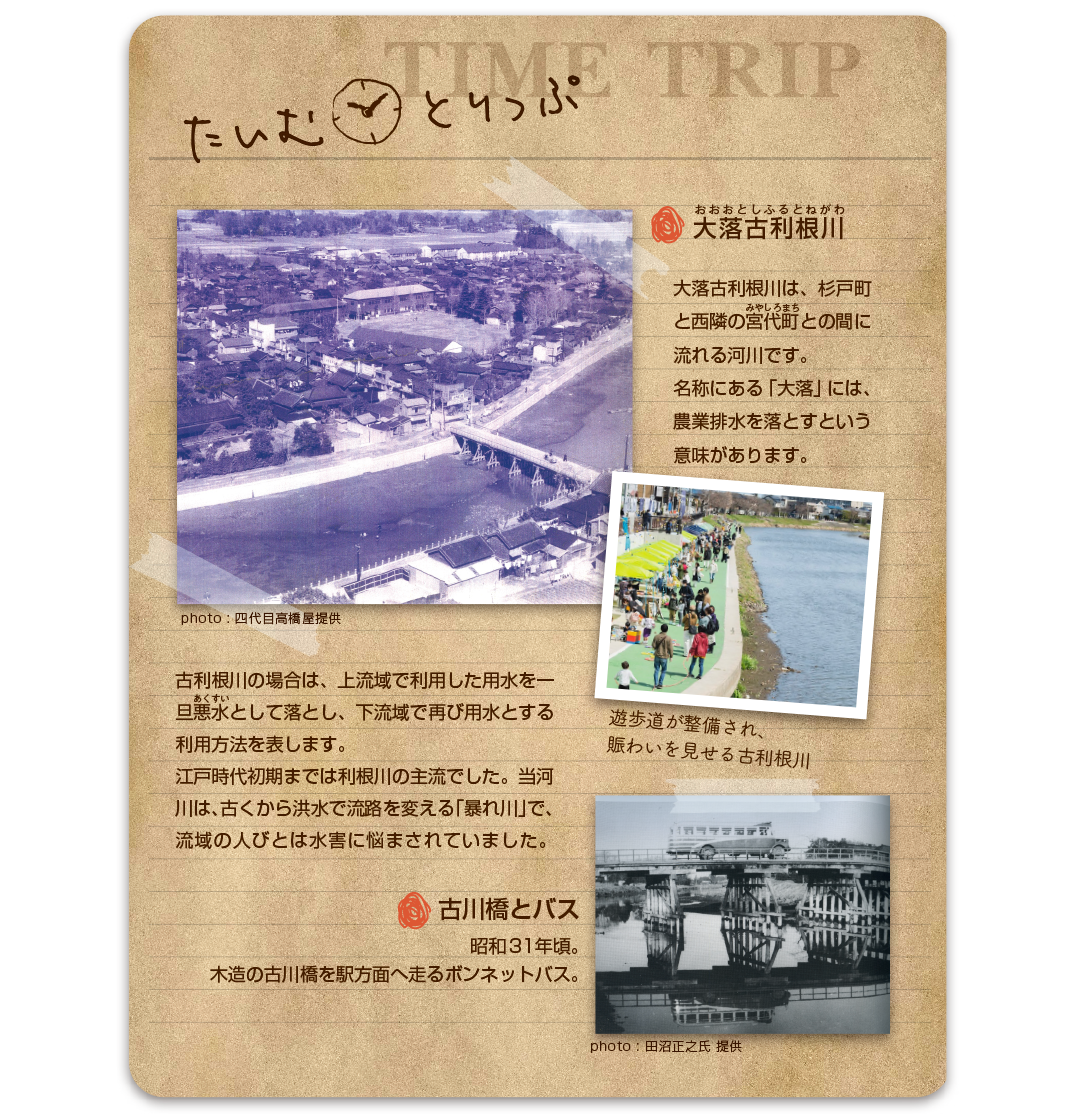

■大落古利根川(おおおとしふるとねがわ)と古川橋(ふるかわばし)

大落古利根川(通称:古利根川)は、杉戸町と西隣の宮代町との間に流れる河川です。名称にある「大落」には、農業排水を落とすという意味があります。

古利根川の場合は、上流域で利用した用水を一旦悪水として落とし、下流域で再び用水とする利用方法を表します。

江戸時代初期までは利根川の主流でした。当河川は、古くから洪水で流路を変える「暴れ川」で、流域の人びとは水害に悩まされていました。

【写真】左上:上空から見た当時の古川橋付近(写真提供:四代目高橋屋) /中段:歩道が整備され、賑わいを見せる現在の古利根川河川敷の様子

⬛古川橋とバス

右下の写真は、昭和31 年頃の様子。木造の古川橋を駅方面へ走るボンネットバス。(写真提供:田沼正之氏 )

※詳しくご覧になりたい方はこちらからPDF データをダウンロードいただけます。

※本ポケットブックは、杉戸町観光案内所、杉戸町観光協会、杉戸町役場産業振興課の窓口等にて配布しております。

※数に限りがございますので、配布はお一人様1 冊までとさせていただきます。ご了承ください。