本文

杉戸宿まち歩き【7】

上杉戸から移り新たな彩りを加えた町場

「清池村」編

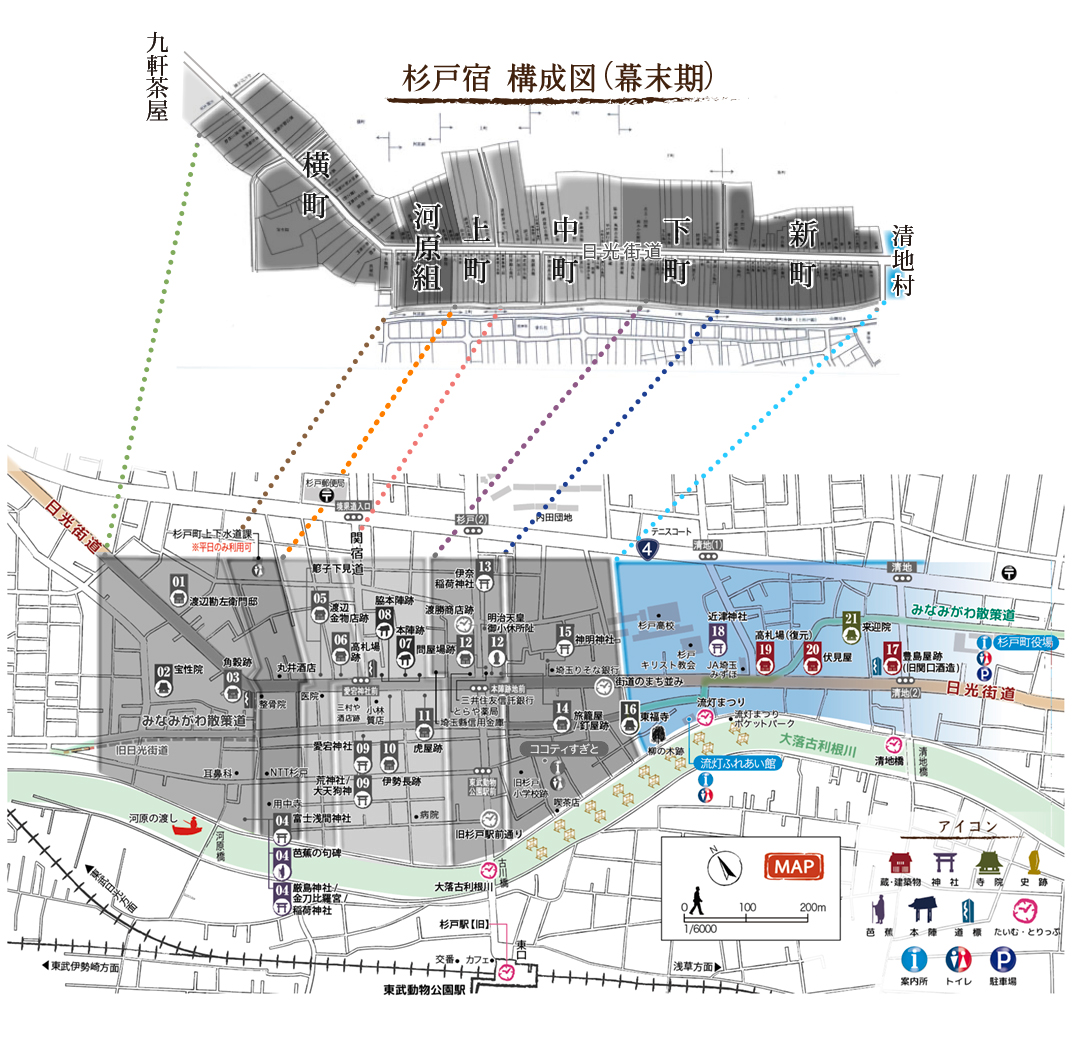

1616 年の江戸時代に存在した杉戸宿は、下の図のような構成で成り立っていました。ここでは「清地村」の現代の様子をご紹介します。

杉戸宿の構成について詳しく知りたい方は、「杉戸宿まち歩き【1】:宿場の構成図」または「杉戸宿まち歩きブック」をご覧ください。

豊島屋(としまや)跡/ 関口式右衛門(せきぐち・しきえもん)邸

街道沿い、江戸期を思わせるたたずまいの大きな古民家が豊嶋屋です。近年は屋号を「関口酒造」に改め、創業1822(文政5)年の江戸期から長きにわたり、老舗店として愛されてきました。

14 代目店主によると、造り酒屋としては、6 代~8 代とも伝えられ、代々の家系史では、今川義元の養女で、徳川家康 の正室にもなった築山御前(つきやまごぜん)が祖先に当たるとのこと。一族は桶狭間(おけはざま)の戦いのあと、現在の杉戸町東端に位置する鷲巣(わしのす)に移り住んだそうです。

【写真】当時の関口酒造外観とオリジナル銘柄「杉戸宿」の看板(2014 年撮影)

初代がこの地で創業を選んだのは、古利根の恵みと、村名・清地を「清き地」とらえたことが考えられ、明治天皇の東北巡幸の際には、当家の井戸を御前水(ごぜんすい)として飲まれたのだそうです。

お酒の銘柄は、古くから「豊泉(ほうせん)」を主力とし、杉戸にちなんだ宿場ラベルの「杉戸宿」をはじめ「清地村」、「日光街道すぎと七福神」といったお酒が街道沿いの伏見屋(下記参照)にて購入できます。

【写真】1)大震災後も残された納屋などにも風情を感じる /2)納屋のひさしを大木の梁が支える /3)豊嶋屋の屋号紋「カネジュウ」が印された瓦 /4)店内にある代表銘柄「豊泉」の額装

【豊島屋跡 / 関口式右衛門邸】

※2022(令和4)年9 月に閉業しました

近津神社(ちかつじんじゃ)

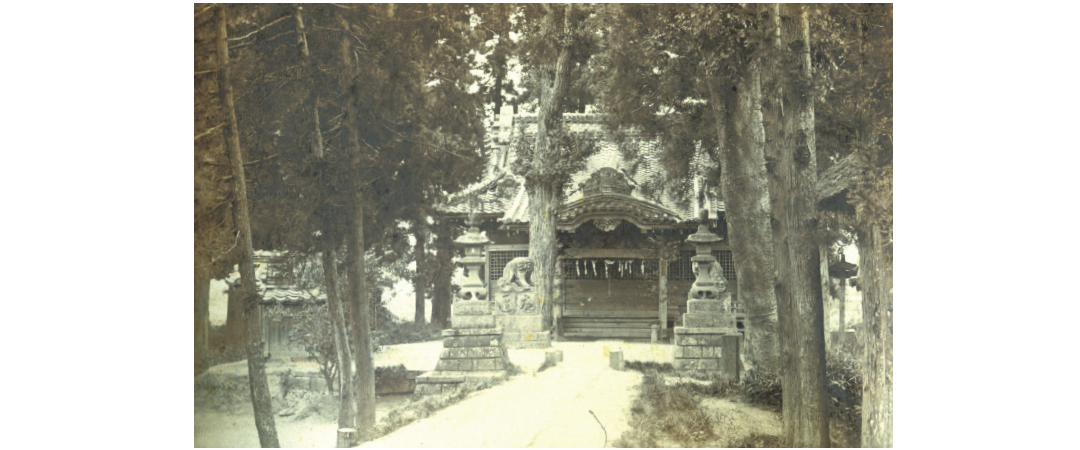

近津神社は清地村の鎮守(ちんじゅ)です。2001(平成13)年に火災被害を受けましたが、2007(平成19)年の再建時に、鎭守の杜(もり)も整備され、清々しい境内となっています。

江戸時代、近津神社と関わりのあった寺は、来迎院(らいこういん)と至宝院(しほういん)です。来迎院は別当寺(べっとうじ)として神社を管理し、至宝院は年間祭祀(さいし)の読経や信者の加持祈祷(かじきとう)を行っていました。境内には稲荷神社、天神(てんじん)神社、金山(かなやま)神社、厳島(いつくしま)神社、浅間(せんげん)神社、三峯(みつみね)神社と数多く神社が祀られています。

また、石祠(せきし)や石碑といった建造物に至っては枚挙にいとまがありません。その中のひとつに「花塚(はなつか)」という碑があります。杉戸宿では俳諧が流行していました。それを表すよう碑面には往事のものと思われる作品が刻まれています。

【写真】優美な彫刻が施されていた焼失前の本殿

【写真】銀杏の木に挟まれた現代の近津神社。火災被害を逃れた顔を背ける珍しい狛犬にもご注目。

【近津神社】

所在地:杉戸町清地1-1-29

高札場(こうさつば)―復元―

杉戸町と町観光協会は、杉戸宿開宿400 年の記念に「時を超えた新たなシンボルと、杉戸宿の歴史を体感する場の創造」を目的として、かつて杉戸宿にあった「高札場」を製作・復元しました。

製作には、日本工業大学で特任教授に就いていた波多野氏(当時)が監修を務め、同大学の学生のほか、杉戸町内の大工、企業と連携し、2016(平成28)年に完成されました。

実際に高札場が置かれていた場所は、現時点から500m ほど北に向かった「上町」に当たる地点に設置されていました(20 ページ記載)。

【写真】日光道中「宿村大概帳( しゅくむらたいがいちょう)」の資料を元に復元された高札場

【高札場(復元)】

所在地:杉戸町清地1丁目2(JA 埼玉みずほ杉戸中央支店駐車場脇)】

伏見屋(ふしみや)/ 伏見屋久五郎(ふしみや・きゅうごろう)邸

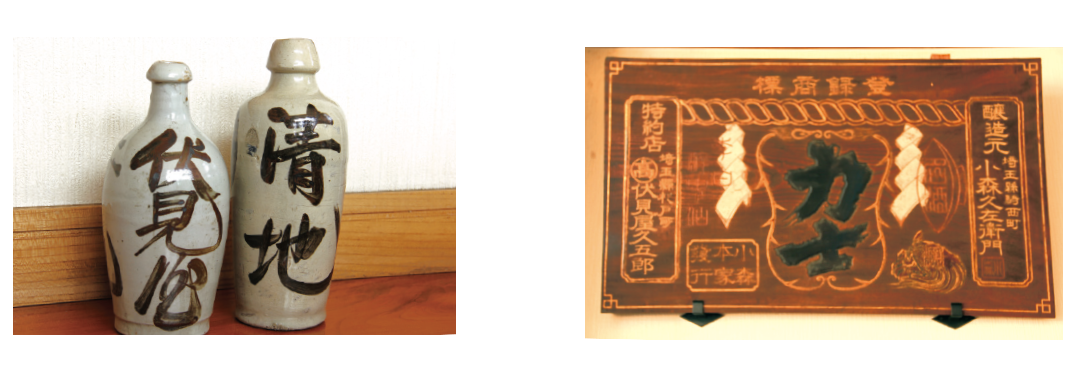

伏見屋は、伏見屋久五郎創業による商家で、現在酒類販売業を営んでいます。

敷地には、当主によれば150 年以上経つと考えられる蔵があり、立派に今も役割を果たしています。商店では、1748(寛延元)年創業の釡屋(かまや)の名酒「力士」を主力商品として扱っており、「杉戸宿」のお酒もこちらで販売中。

遠方からの客が忘れた財布を取り置き、返した際に濁った酒の再生方法を教わり、これが酒販売のきっかけである、と語り継がれているそうです。

【写真】左:現在の店舗 /中:店舗奥にある当時の蔵は、堅固に木材が組み合わされている /右:縦横に走る梁や桁を見ることができる内部の様子。(※倉庫内見学可能。ご見学の際は、店主までお声かけください。)

【写真】左:量り売りの時代を想起させる「通い徳利(かよいとっくり)」/ 右:「力士」の醸造元とは、創業以来のつながり

【株式会社 伏見屋】

所在地:杉戸町清地1-6-28 / TEL:0480-32-0009

※倉庫内ご見学の際は、店主までお声かけください。

たいむ・とりっぷ

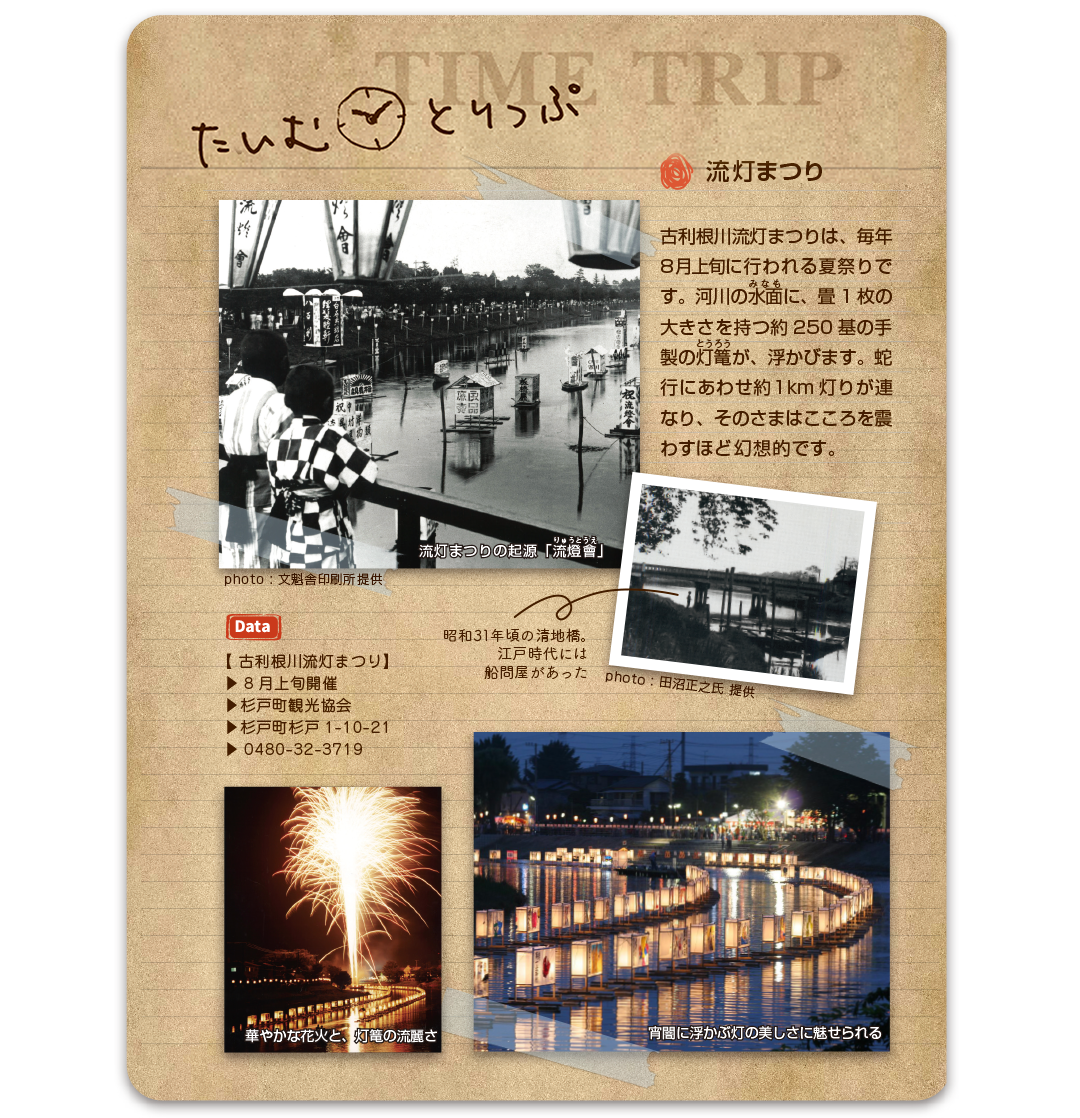

⬛流灯まつり(りゅうとうまつり)と清地橋(せいじばし)

古利根川流灯まつりは、毎年8 月上旬に行われる夏祭りです。河川の水面に、畳1 枚の大きさを持つ約250 基の手製の灯ろうが、浮かびます。蛇行にあわせ約1km 灯りが連なり、そのさまはこころを震わすほど幻想的です。

【写真】左上から:流灯まつりの起源は「流燈會」(写真提供:文魁舎印刷所)/中段:昭和31 年頃の清地橋の様子。江戸時代には船問屋があった(写真提供:田沼正之氏)/下段:現代の流灯まつりの様子。宵闇に浮かぶ灯の美しさに魅せられる

【 古利根川流灯まつり】

開催時期:8 月上旬開催

問合せ:杉戸町観光協会/杉戸町杉戸3-9-10 ココティすぎと複合施設2階 / TEL:0480-32-3719

※詳しくご覧になりたい方はこちらからPDF データをダウンロードいただけます。

※本ポケットブックは、杉戸町観光案内所、杉戸町観光協会、杉戸町役場産業振興課の窓口等にて配布しております。

※数に限りがございますので、配布はお一人様1 冊までとさせていただきます。ご了承ください。