本文

杉戸宿まち歩き【3】

多くの人びとが行き交った、高札場のある町場

「上町」編

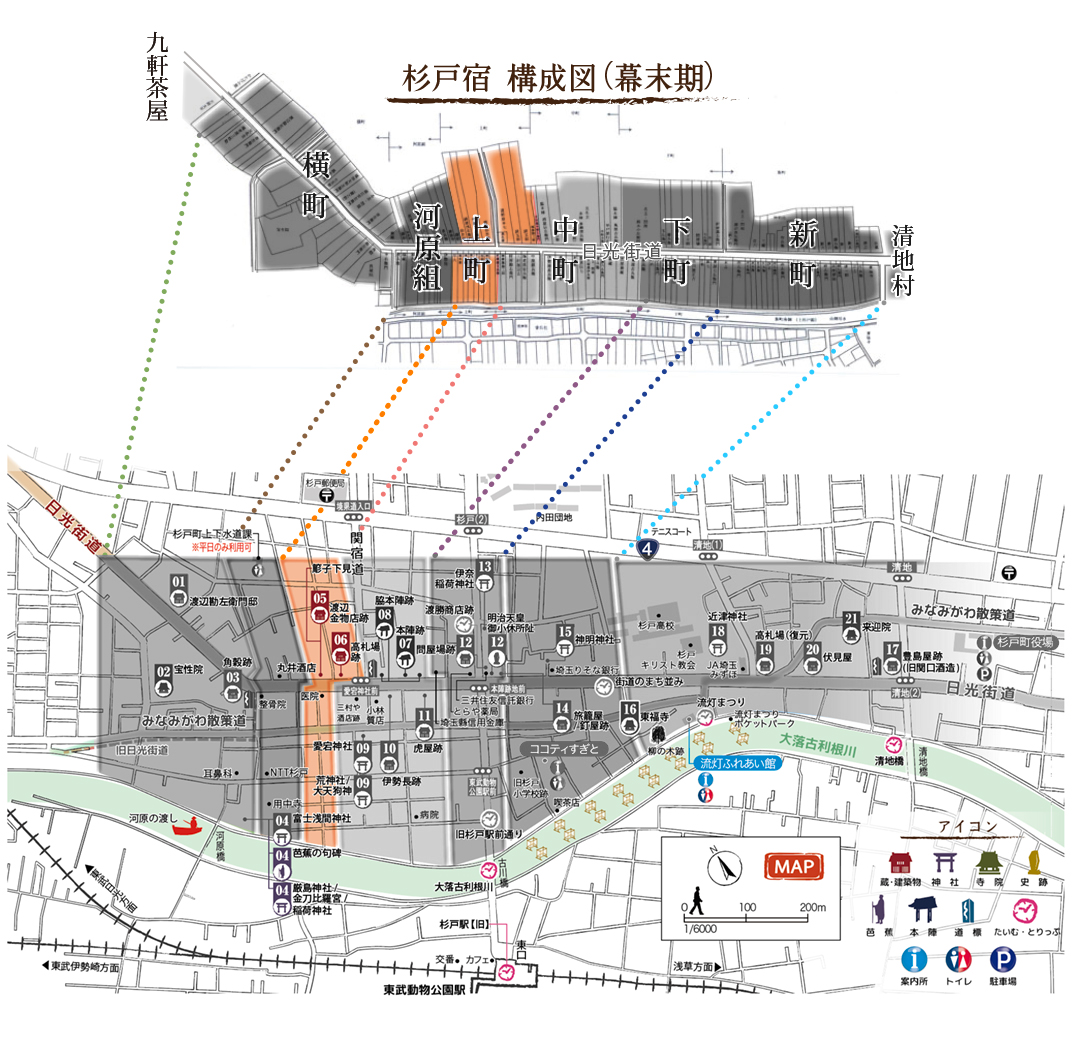

1616 年の江戸時代に存在した杉戸宿は、下の図のような構成で成り立っていました。ここでは「上町」の現代の様子をご紹介します。

杉戸宿の構成について詳しく知りたい方は、「杉戸宿まち歩き【1】:宿場の構成図」または「杉戸宿まち歩きブック」をご覧ください。

渡辺金物店(わたなべかなものてん) 跡

渡辺金物店は、杉戸の歴史を継ぎながら、今も味わいのある店がまえを残しています。ご親族によると、渡辺金物店は横町の名士・渡辺家(「横町」「河原組」編参照)から分家となった先々代が創業したそうです。平成に入り看板を降ろしました。営業当時、お店には格子のついたてに囲まれ主が座るようすが印象的だったとのことです。

現在、屋内では古民家ならではの心なごむ空気が今も感じられ、古き暮らしの風景に思いを馳せることができます。梁・土間・戸棚・古道具の一つひとつが慎ましく、往時の商家の生活感を醸しだしています。

【写真】屋号を掲げていた頃の建物正面

【写真】戸棚の中に並ぶ商いのなごり、時代を物語る広告看板たち(取材当時)

上町プラス+

■ささらこしたみ

渡辺金物店の外壁は、簓子下見と呼ばれる仕上げ方法です。木材が縦横整然と組み合わされるさまは美しいものです。そして、簓子( 縦の角材)を外せば横板は容易にはがせ、火災時に被害を小さくする、実用的な面も持っています。

【写真】旧渡辺金物店 横側から見た壁面(当時)

【 八百宿 】 (旧渡辺金物店)

所在地:杉戸町杉戸1-3-16

杉戸町で取り組まれている「リノベーションまちづくり」によって、現在は「八百宿」という民間による新規創業がスタートしました。

杉戸町のリノベーションまちづくりについてこちら >>

高札場(こうさつば) 跡

「高札」とは、幕府の命令や掟書きを知らせるために、木札に書かれたものを意味します。ゆえに「高札場」とは、高札を数枚まとめて高く掲げられた場所を表します。

杉戸宿では、幕末には遠野屋の、元禄期には名主の関根四郎兵衛宅の敷地の一角に置かれていました。後者の場合は間口が23 間半(約42.73m)のうち、高札場は2 間半(約4.5m)の幅をとり、その分免税を受けられました。

この地点は、日光街道に杉戸宿と関宿城下町(現千葉県野田市)を結ぶ場所にあたり、人の目に触れやすいことから高札場が設けられたと考えられています。現在、復元された高札場が街道沿いの「清地村」エリアに設置されています。

【写真】高札場の置かれた位置に存在していた古民家。2013(平成25)年撮影。現在は解体されております。

【写真】2016 年に復元された高札場(詳しくは「清地村」編をご覧ください。)

【 高札場 (復元) 】

所在地:杉戸町清地1丁目2(JA 埼玉みずほ杉戸中央支店駐車場脇)

※詳しくご覧になりたい方はこちらからPDF データをダウンロードいただけます。

※本ポケットブックは、杉戸町観光案内所、杉戸町観光協会、杉戸町役場産業振興課の窓口等にて配布しております。

※数に限りがございますので、配布はお一人様1 冊までとさせていただきます。ご了承ください。