本文

SugitoGRAPHICA vol.01【景観 / 心学 2】

遥かむかし、海の記憶 2

Oh, I remember! There was a big ocean, right?

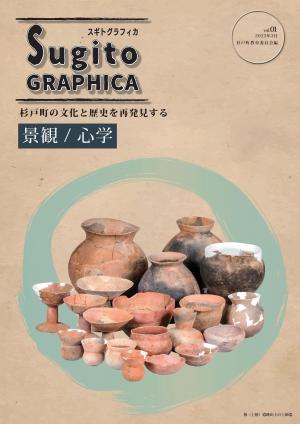

【写真】鷲巣前原遺跡出土遺物

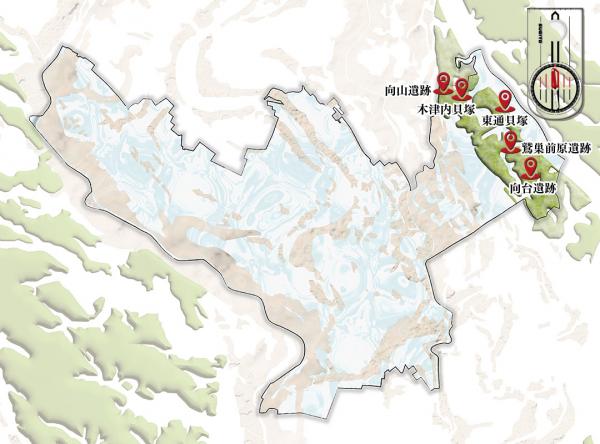

杉戸町には、縄文時代の貝塚である「木津内貝塚」や、古墳時代の有力者のお墓である「目沼古墳群」をはじめとする遺跡が、50か所以上確認されています。

ここでは「向山遺跡」「東通貝塚」「木津内貝塚」「鷲巣前原遺跡」についてご紹介します。

町内の貴重な埋蔵文化財について詳しく知りたい方は、「杉戸町遺跡地図」をご覧ください。

縄文時代は、古い方から、「草創期」、「早期」、「前期」、「中期」、「後期」、「晩期」の6期に区分されています。

杉戸町で発見された縄文の遺跡は、「縄文海進」がピークをむかえ、多くの貝塚が形成された縄文時代前期のものです。

これまでに実施された、発掘調査の成果は、杉戸町域にも比較的規模の大きな縄文時代の集落遺跡が存在していたことを明らかにしました。

「木津内貝塚」、「向山遺跡」、「鷲巣前原遺跡」、「東通貝塚」等は、貝塚を伴う遺跡として知られています。

特に「木津内貝塚」は埼玉県選定重要遺跡にも選出されており、出土した土器や石器、竪穴住居等は縄文時代の生活、生業を解明していく上で大きな役割を果たしてきたといえるでしょう。

おそらく、多くの人は、原始を生きた縄文人を野蛮かつ文化水準が低いという印象をもっているかと思います。

しかしながら、縄文人が創出した土器や石器には、純粋無垢な原色の力強さを纏っています。

特に、縄文土器は原始芸術の世界において、頂点の一角を担うといっても過言ではありません。

縄文人のもつ前衛的かつ野心的なデザインセンスは、しばしばモダンアートと対比され紹介されることもあります。

【写真】石器 向山遺跡/東通貝塚など

縄文時代は約1万6千年前から3千年前くらいまで続き、この時代に作られた土器を「縄文土器」と呼びます。

その名は、縄目の文様に由来しています。

縄文土器は作られた時期や地域によって形や文様が異なり、時代が進むにつれてデザインも変化しました。

文様は指や爪、貝殻、棒状の道具を使って描かれ、自由に見えて実は一定のルールに基づいています。

土器は「型式」というグループに分類され、これを比較することで時代ごとの変遷を知ることができます。

この方法を「型式編年」といい、化学年代測定法と併用することで、より正確な年代を特定することもできます。

【写真】縄文土器 向山遺跡/木津内貝塚/鷲巣前原遺跡など

縄文土器の文様には、物語や祈りが込められていたと考えられています。

杉戸町の「木津内貝塚」では縄文時代前期の土器が多く発見され、当時の暮らしを知る重要な手がかりとなっています。

縄文人は単なる生活のためだけでなく、精神文化を表現する手段として土器を作り上げました。

その造形の美しさは、原始芸術の最高峰の一つとも言えるでしょう。

縄文土器は、私たちに太古の記憶を伝える貴重な存在なのです。